WSUS廃止!影響と代替ツールを詳しく解説

ITシステムの運用に欠かせないパッチ管理。その中核を担ってきた「WSUS(Windows Server Update Services)」が、将来的に廃止されるというニュースは、多くのIT管理者にとって大きな衝撃だったのではないでしょうか。

WSUSは長年、Windows環境の更新プログラムを一元管理するツールとして利用されてきました。今すぐにではないとはいえ、長年使い慣れたパッチ管理システムを手放さなければならない日はやってきます。

本ブログでは、WSUS廃止の影響と、今後のパッチ管理の代替え方法について解説します。

今のうちからしっかりと今後の対策を検討し、準備を進めておきましょう。

ご相談・お問い合わせはお気軽にご連絡ください!

目次[非表示]

1. WSUS廃止についてのまとめ

1-1. 改めて、WSUS廃止のニュースについて

米国時間の2024年9月20日、WSUSの新機能の開発及び実装を廃止することが発表されました。

クラウドを介したシンプルなWindows管理を目指すビジョンの一環として、Microsoftは将来的にWindows Server Update Services (WSUS) を廃止する計画であることを発表しました。

WSUSはWindows Server の標準機能であり、Windows Serverライセンスと、それに対応するクライアント・アクセス・ライセンス(CAL) があれば無料で利用可能です。

そのため、多くの企業がWSUSを利用してWindowsOS のパッチ管理を実施してきたことでしょう。

1-2. WSUSはいつから使えなくなるの?

本ブログ冒頭で、「今すぐにではない」とお伝えしましたが、実際にはいつからWSUSは使えなくなるのでしょうか。

2024年11月現在の現行OSである、Windows Server 2025 (2025年11月4日一般提供開始) でもWSUSは搭載されています。Windows Server 2025については、リリース後最長10年間サポートが提供されるため、少なくとも2034年まではWSUSが利用できる可能性が高いと考えられます。

ただし、「廃止」とは製品ライフサイクルにおいて、「機能の開発が中止され、新しい機能に投資することを止める」ということです。今後、Windows Update機能に大きな変化が生じた場合、WSUSはその仕様変更に対応しないであろうことには、注意が必要です。

(※参考:Windows IT Pro Blog)

WSUSを利用している企業は、「まだ10年あるので安心」ではなく、状況を注視しつつ、今のうちから他のパッチ管理の仕組みへの移行を検討する必要があります。

ポイント整理

2. WSUS廃止がもたらす影響

さて、WSUSの移行について考える前に、WSUSのようなパッチ管理システムの重要性について今一度整理してみましょう。影響を整理することは次にとるべきアクションを明確にするためにも役立ちます。

2-1. 更新の集中管理が失われる

WSUSは、組織内で使用されるWindowsデバイスに配布される更新プログラムを一元的に管理する仕組みを提供していました。しかし、WSUSが使えなくなると、各デバイスがMicrosoftのアップデートサーバーに直接アクセスする形となり、次のような問題が生じます:

- ネットワーク負荷の増大:

複数のデバイスが個別に更新プログラムをダウンロードするため、帯域幅の使用が急増し、ネットワークが逼迫するリスクがあります。 - 管理の複雑化:

全体の更新状況を把握しづらくなります。

2-2. 更新の制御が困難になる

WSUSを使用すれば、特定の更新プログラムを承認または拒否したり、ロールアウトのスケジュールを柔軟に調整することができました。これに対し、WSUSがない環境では以下のリスクが高まります:

- 自動更新による不具合:

テストされていない更新が強制的に適用され、システムトラブルが発生する可能性。 - スケジュール管理の消失:

ビジネス稼働時間に更新が実行され、業務に影響を与える可能性。

2-3. コンプライアンス要件への影響

特定の業界では、ITシステムが常に最新の更新状態を保つことが規制で義務付けられている場合があります。WSUSでは、次のような機能でその要件を支援していました:

- 更新状況のレポート生成:

定期的な監査に対応するデータを簡単に作成可能。 - システムの更新証明:

の履歴や状態を可視化し、証拠として提示可能。

2-4. IT管理者の負担増加

WSUSの廃止により、管理者は次のような手間を強いられる可能性があります:

- 各デバイスの更新状況を個別に確認し、手動で対応。

- トラブル発生時の原因特定や修正作業が煩雑化。

その結果、IT管理者の作業負担が増大し、他の重要業務に割ける時間が減少します。

2-5. セキュリティリスクの増大

セキュリティパッチを迅速かつ効率的に配布するWSUSの機能が失われることで、以下のリスクが発生します:

- 脆弱性の放置:

更新が遅れ、セキュリティホールを悪用される可能性が高まります。 - 攻撃対象の増加:

特に、ゼロデイ攻撃のような新たな脅威に対する対応が遅れることで、被害リスクが拡大します。

脆弱性のリスクについては、下記の情報も合わせてご参照ください。

3. WSUS廃止後の選択肢

WSUSの移行方法について検討しましょう。方向性としては大きく2つあります。

3-1. Microsoftの推奨する代替えツールを利用する

Microsoftが推奨する移行先として 「Microsoft Intune」「Windows Autopatch」の利用が挙げられます。OS標準機能で無償で利用できたWSUSとは違い、利用に有償ライセンスが必要になる点にご注意ください。

エンタープライス向けの比較的高価なライセンスが必要になるため、移行に悩まれているお客様も多いのではないでしょうか?

Microsoft提供のツールはクラウドベースでの管理にシフトするため、オンプレミス版が提供されない点もご注意ください。

3-2. サードパーティーのツールを利用する

コストを抑えるためにもサードパーティーツールも選択肢の1つです。

また、サードパーティーのツールでは、クラウド・オンプレミス両方に対応しているものもあり、自社にあったソリューションを見つけることができます。

クローズド環境のクライアントではクラウドベースのソリューションによる対応が難しいため、オンプレミス環境に対応したツールの選択肢も必要です。

弊社では両環境に対応する ZOHO ManageEngineシリーズの 「Patch Manager Plus」 をお勧めしております。WSUSで実施していたオフライン配信、スケジュール配信、グループ管理など、同様の運用管理も可能です。

Patch Manager Plusであれば Microsoft製品に限定されず、さらに Mac、LinuxなどのOSパッチ、Adobe、Javaなど850種類以上のサードパーティ製品のパッチもあわせて一元管理可能です。

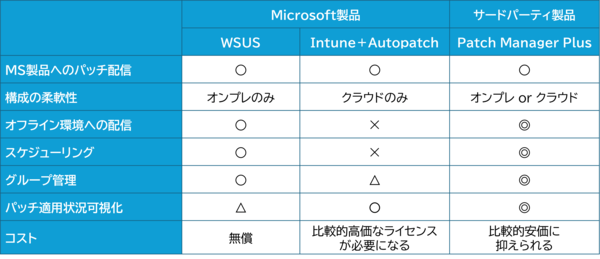

3-3. WSUSの移行先比較

以上の内容を踏まえ、WSUSの移行先ソリューションを比較すると下記のようになります。

移行ツール検討のご参考となれば幸いです。

上記比較内容の詳細を解説したお役立ち資料は下記からダウンロード可能です。

WSUSの移行をご検討中のかたは、ぜひご覧ください。

\\ さらに詳しい情報は、お役立ち資料でご確認ください! //

資料の無料ダウンロードはこちら

4.まとめ

WSUSの廃止とその影響、廃止後検討すべき移行ツールについて解説しました。

現時点で直ちに影響のある問題ではありませんが、今のうちから早めに検討を進め、お客様環境と運用方法に適したソリューションをご選択ください。

今回ご紹介した「Patch Manager Plus」は、弊社からの販売はもちろん、設計・構築サービスのご提供もございます。WSUSの移行先としてもお勧めのソリューションです。

資料請求、お見積りなど、お気軽にお問い合わせください。

本ブログでご紹介した製品の詳細はごちら

資料請求、お見積り、お気軽にお問い合わせください